香港跑马地纸盒藏尸案:欧阳炳强是不是凶手?欧阳炳强为什么认罪?

相信大家对案件的法律过程都很熟悉:案发、搜证、起诉后庭审、判决后执行。其中,要给嫌犯定罪的最重要环节便是证据。

不知道大家有没有想过,如果证据的取得、使用、解读等过程产生疑虑、甚至矛盾,应该以什么为依据呢?

今天为大家介绍一起很适合思考这个问题的案件。

1974年发生于香港的“纸盒藏尸案”,没有人认罪、没有人目击,就靠着科学鉴证(forensicscience)取得的证据,找到了嫌犯、定了罪、也执行了判决。

(1994年香港跑马地藏尸案 )

就执法机构而言,这起半个世纪前的案件已落幕。但外界对此案仍然很关注,很多人认为,这起案件的司法正义是在诸多悬而未决的疑点下实现的。

争议点在于,科学鉴证作为一种证据方法是否足以定罪,需不需要其他条件配合等等。

虽然网络上充斥着“此案是香港首宗无目击证人、无认罪口供,单凭科学鉴证来定罪的谋杀案”的说法,但其实在此之前就有过。

不过,它确实是以科学鉴证来办案、定罪的早期案件之一。有人坚信这是一起冤案,也有人持相反意见。案发47年后的今天,这样的讨论仍然在网络上持续着。

这篇的所有信息都来自图书馆的旧报纸、媒体报道、以及网络,包括网友们的讨论。由于案件年代久远,加上当年的案件信息并未全部公开,很多“法庭新闻”的真实性无法核实。

我在找资料时经常发现错误或相互矛盾的信息,令人无以为依,因此这篇主要为大家整理案情的信息。有时候我会写出不同版本的信息,其他时候,我就尽量求详尽确实吧。在介绍案情后,我会讨论疑点部分。

街道边的纸箱

1974年12月17日星期二早晨约6:30分,保洁员张翠娇在跑马地黄泥涌道一家兽医诊所门口,看见一个大纸箱。由于兽医诊所隔壁是一家24小时营业的水果店,商贩经常一大早来送货,她便以为纸箱是隔壁水果店的货,未予理会。

(街道上的纸箱)

8:45分,兽医诊所职员胡永康来上班,发现纸箱挡住诊所出入口,便把纸箱推向路边。他发现纸箱很沉,还找了另一个同事帮忙。

到了10点左右,张翠娇发现那纸箱还在路边,心想这肯定是垃圾,于是准备处理掉。箱子被塑胶绳牢牢地捆绑着,张翠娇剪开塑胶绳,打开纸箱盖子后,上层覆盖着几张报纸。她微微掀开报纸一角,瞥见底下是一个白色东西。

张翠娇以为是狗的尸体,毕竟纸箱就摆在兽医诊所门口。她立刻起身去垃圾站找同事帮忙。回来时,她远远看见大批市民围着纸箱摆放的位置。跑马地电车总站就在这附近,人来人往的都是上班的人群。

她挤进围观人群,望向那纸箱,才发现那白色东西不是狗,而是一具卷曲凹折、浑身赤裸、伤痕累累的女性尸体。

(历史照片:模拟示意图)

警方到达现场后,立即封锁现场、疏散人群,以免破坏证据。同时,女尸的身份很快地便查出来了。

(历史照片:箭头处为纸箱发现位置)

彻夜未归的女孩儿

受害者是16岁的卞玉英,就读于铜锣湾的达成英文夜校。

(卞玉英)

一名自称案发时是筲箕湾西湾河警局的警员,网友“ChanwahWilliamLi”2021年2月在网上留言写道,12月17日早上,他一当班便看见两母女坐在“捕房前的长椅上”。她们自称是卞玉英的姐姐和母亲,称卞玉英前一晚放学后便没有回家,而这种情况从未发生过。

由于卞家住在筲箕湾西湾河兴民街40号,所以卞玉英的家人到筲箕湾西湾河的警局报了案。

关于卞玉英的媒体报道并不多,但从家人对警方的证词可以看出,卞玉英性格乖巧体贴、会替家人着想。

卞玉英原本就读于新法书院,后来为了照顾两个弟弟,便转到夜校就读,以完成中学教育。白天她会在家里做一些贴塑胶花等手工,替父母分担家计,每天出门上课前也会先烧好晚饭。

媒体曾形容她是“乖乖女,没有任何仇家”,警方的侦查也一度停滞不前。一个16岁的学生,家境普通,生活单纯,能有什么原因遭遇不幸呢?

弟弟与同学的证词

卞玉英遇害前,最后见到她的是她的弟弟。卞弟称,12月16日下午4点,姐姐接了一通两、三分钟的电话。约七、八分钟后,她又接听了一通电话,也是谈了三分钟左右。

平常姐姐都是烧好晚饭、并吃了饭才去夜校上课,出门时间大约是6:30分。从家里搭电车到铜锣湾约4.2公里的距离,刚好能赶上7点的课。

这天卞玉英却提早了一个半小时,在5点时出门,而且没有吃饭便出门了。她告诉弟弟,上课前要去位于北角的新闻大楼帮哥哥刊登一则报纸分类广告。

卞玉英在死前还联系了朋友陈彬彬。

陈彬彬住在跑马地,1970年9月与卞玉英相识于新法书院。72年她们都转了学,进入不同学校就读,但仍然玩得很好,常常一起看电影、游泳。

1974年6月的一天,她们一起逛街。卞玉英买了一卷流行音乐的卡式录音带,并答应听完后借给她听。

10月28日星期一,陈打电话向卞玉英借录音带,两人约好晚上6:10在跑马地电车总站附近的安美雪糕店见面。(我等会儿还会提到安美雪糕店。)

卞玉英6:30才到,碰头后她们便到附近的餐厅吃东西,接着卞玉英搭了电车去上课。

12月14日她们电话联系,卞玉英向陈索取录音带,称是有朋友要借,并讲好届时再约。

陈彬彬称,12月16日晚上6:30分,她接到卞玉英来电,让她归还之前借的录音带。她们约了6:35分在跑马地电车总站见面。

陈彬彬准时在6:35分到了约定地点,但卞玉英并未出现。陈彬彬左等右等,等了25分钟,最后在7点时离开。

陈彬彬称,卞玉英不但有迟到的习惯,也常常爽约。她们曾经约了4、5次在电车总站见面,但她都没有出现。所以,陈彬彬并没有多想,回家后,她也没有打电话给卞玉英,直到第二天早上看了新闻才得知这个消息。

陈彬彬告诉警方,卞玉英没有仇人,平时衣着保守,没有男朋友,往来的都是女同学。

她还告诉警方,她与卞玉英通话时,背景十分嘈杂,而卞玉英语调急促,听上去有点紧张。

警方大规模排查后认为,卞玉英离家后到尸体被发现之间,没有人见过她。所以,陈彬彬是卞玉英死前最后联系的人,而纸箱和箱里的物品便成了破案的重要证据。

尸体与电视纸箱

经过尸检,受害者的两个乳房都被切除(另一个说法是被切开),下体毛发疑似被电焊器烧灼过,而这些破坏都发生在受害者死亡后。

比较不寻常的是,尸体的处女膜完整,没有被性侵的迹象,容貌也没有损伤。

法医推测,嫌犯从受害者后方以右臂将其勒毙窒息,死亡时间大约是晚上9点到凌晨12点之间。同时,胃里有食物残留,这表示受害者在遇害前几个小时曾经进食。根据汤家骅律师的说法,进食时间是死前6个小时。

大家还记得卞弟称姐姐出门前并未进食吗?等会儿我还会提到这一点,也会介绍汤家骅律师。

最受关注的物证就是那只装着受害人尸体的大纸箱了。那是日立牌型号S-67B的17寸电视包装纸盒,尺寸是2x2x3呎(60.96x60.96x91.44厘米)。

(历史照片)

经过警方调查,这个型号的电视机于1972年4月初开始在香港贩售。这一只纸箱经检验后也确定来自于代理商,开始使用时间是1973年。换句话说,这只纸箱最早可追溯到一年多以前,也有可能是案发前不久才出厂。

在排查了所有香港的日立牌代理商后,警方推测这一只纸箱里的电视机可能是在港岛区售出的。

(港岛区为曲线框起来的部分。蓝白色圆圈是电车线路,右端靠近终点处是筲箕湾,左端终点是跑马地总站)

纸箱的底部虽然有轻微的拖行痕迹,但有塑胶绳子保护着,整体状况完整、良好。

受害者身上的所有衣物,以及那天她携带出门的个人物品都不见了。

至于尸体被发现时有无报纸覆盖,后来媒体报道则众说纷纭。有些称有,有些说没有。有些报道说是英文报纸,有些则称是中文报纸。

不过,警方在尸体身上发现了些许铜线、在头发上的一小块红色电线胶布、很小很小的油漆微粒、以及手上一张写着“未焊”的白色纸条。这些是没有争议的。

遇害地点与区域

由于在纸箱里发现的这些工程材料证物,以及尸体的下体毛发疑似被电焊器烧灼过,警方怀疑死者遇害地点在工厂内。探员们在跑马地地区搜寻了所有的工厂、电器行、以及维修厂,并排查了约750到800个在这些地方工作的人。

在试图还原犯案过程时,一个身高体重接近受害者的女警(约40.5~45公斤)依照指示进入纸箱,按尸体被发现时的原样躺卧着。

(历史照片)

装了女警的纸箱很沉,一个人搬不动,而2个人搬会变形。

为了推测这个纸箱是怎么被摆放到街道上的,警方也试着把这只纸箱放进50多款不同的私家车。

结果是,将纸箱放入车后的行李箱里,大部分的后备箱门都关不上。若放在车子后座,车门又不够大,硬挤进去箱子便会破损。

除非用货车运载,可这么一来,纸箱里的尸体会有震动过的痕迹,便不是发现时的原样。

而且,如果嫌犯有车,为什么不到荒郊野外去丢弃,而是摆在熙攘的街道上,这不是加快命案曝光的速度吗?

用平板手推车会解决这些问题,但是会引起注意,而且运送的距离也不远。

由于纸箱运送困难,于是警方推测,受害者的遇害地点就在纸箱发现处附近。

除此之外,警方没有任何头绪,一直到安美雪糕店的出现。

安美雪糕店

关于警方是如何找上安美雪糕店的,主要有两种说法。

一种说法是,陈彬彬(或卞家人)告诉警方,卞玉英生前喜欢吃雪糕,而且两人经常光顾雪糕店,于是警方便开始以跑马地车站及发现尸体所在地为中心,调查附近的雪糕店。而安美雪糕店便位于被丢弃纸箱的那家兽医诊所隔壁。

(历史照片:安美雪糕店)

还有一种说法是,有一天编号“1725”探员偶然间到安美雪糕店里借电话。公司的电话设在阁楼上的工场,于是探员无意间发现了这个面积虽小、但工具齐全的工场。

雪糕店的阁楼工场引起警方极大的关注。在数次地毯式的搜索后,警方发现一些与受害者身上找到并相同的物件:铜线、红色电线胶布、油漆微粒、以及一张写着“修妥”的白色纸条。

这张纸条的纸质与受害者手上那张写着“未焊”的纸条是相同的。

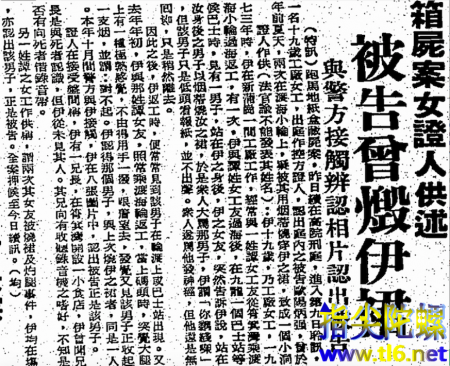

(当年媒体报道)

这些发现使警方扩大对雪糕店的调查。

公司经理李锡霖向警方介绍,这个阁楼工场的主要功能是维修店里的自动贩卖机。

搜查时探员们注意到了,阁楼的窗户朝向屋内,而非街道,所以阁楼里挺安静的。这和受害者打电话时背景的嘈杂是矛盾的。

有些报道称,案发时纸箱里覆盖着受害者尸体的报纸,也出现在阁楼工厂里。但也有报道说没有。

经理的说法是, 公司里虽然有纸箱,却没有装电视的纸箱。而公司也确实订了中文报纸,大家看完后堆成一叠,由清洁工人收去。

这个清洁工人是43岁的“林嫂”,当年受雇于黄泥涌道上的浩利大厦以及安美饮品公司。她称,那天早上她在打扫安美雪糕店,包括阁楼上的工场时,并没有发现任何不寻常,也没有看到任何与女人相关的物品。

(其实,还有报道称林嫂是第一个看见纸箱的人。12月17日那天,她一大早便来到大楼及雪糕店搞清洁,也看见兽医诊所门口那个大纸箱。但她没有多想,便进入安美雪糕店开始打扫。当她搞好清洁,把垃圾带出来要离去时,看见大纸箱已经被移到边上。)

雪糕店每天营业到晚上10点,夜班从6点开始到10点打烊,打烊后便没有人看守。通常只有一个人值夜班,而案发当天值班的是一个名叫欧阳炳强的大陆男子。

我们先来看看欧阳炳强是谁。

温文勤力、礼仪彬彬

1974年案发时欧阳28岁。他与妻子张金凤于1972年认识,1973年11月结婚,住在柴湾。两人感情很好,女儿才一岁。

(欧阳炳强)

1970年开始,他在观塘鸿图道一间工厂里任职文员(网络上多数信息称他任职于政府,这与当年的媒体报道是矛盾的),薪资微薄。为了维持家计,1974年8月20日起,经由安美公司的会记李小姐介绍,开始在安美饮品公司的雪糕店里兼职做夜班。

(当年的媒体报道)

欧阳的日常生活规律而单调:每天早上8点离家到观塘的工厂上班,中午休息,下午2点再上班到5点。从工厂下班后,他便直接到雪糕店上班。

欧阳供称,雪糕店的工作很多,他每天都忙得不可开交。除了看店,他还必须管理与清理饮品机的饮品、在打烊前收拾店里、结算好账目、最后才关灯锁门。

因此,他常常会超过10点下班,但不会超过10点半。

公司经理称欧阳“颇斯文,待人礼仪彬彬”,而且工作勤奋。尽管每周都有一天的休假,但为了多挣一天的工资,欧阳从来不休假。

欧阳的妻子曾经形容丈夫性格内向,有上进心,而且很会讲道理。

后来,街坊陈伯还对媒体记者形容他“好斯文、性情温和,遇到人都会点头打招呼”,还称“佢好叻(他很棒呀),如果没有杀人,前途无可限量”。

欧阳被警方审讯时称,那天晚上和平常一样,他一个人看店,下了班便回家,下班时没有注意到是否有纸箱。

值班期间他并未离开店,也没有顾客要求借电话。总之,没有任何与平常不同的状况。

对着警方给他看的卞玉英照片,他称不认识、也没印象。

欧阳的妻子也表示,那天丈夫如往常般12点左右回到家,并无任何异状。

有时欧阳下班后到家会偕同妻子一起外出吃夜宵,但16日那天他们有没有出去吃夜宵,两个人都不记得了。

尽管这些证词看来正常,可警方却认为欧阳非常可疑。此前警方已经在附近搜查了500多家工厂、维修厂、和电器店,却都没有找到类似的物件,便推论受害者死前与雪糕店阁楼工场有接触,甚至是在这里遇害的。

警方三次提审欧阳,三次都放了他。第四次,探员申请了搜索令到欧阳家进行搜索,后逮捕了他,并将他推上审判台。

(历史照片)

警方的推测

当年负责侦办这起案件的总督察是在警界已任职十年、英国籍的贝亚。贝亚在案发后不久的12月底接手调查此案。顶着一颗大光头的他,又被称为“光头神探”。

(历史照片:总督察贝亚)

由于这起案件极富争议,贝亚也被推到风口浪尖上。对于他侦办此案的方式,很多人各有评论,甚至也对他“执着”的办案动机有诸多猜测。

所谓“执着”,指的是针对欧阳一人的调查。大家接着看便明白。

庭审时,警方还原了案发现场实况。

1974年12月16日星期一,受害者在晚上将近6点半时进入安美雪糕店向当时正在值班的嫌犯借电话,或许也买了雪糕吃。

她在阁楼里打了电话给陈彬彬,下楼离去前,嫌犯临时起意试图强奸受害者,引起她的反抗。受害者挣扎着想逃走时,嫌犯用右手臂,从受害者背后一把勒住她的脖子,同时掩着嘴不让她发出喊叫,但一时用力过度便勒死了她。

接着嫌犯回到楼下店铺继续值班。经过几个小时的考虑,他在值班结束后回到阁楼上的工场,脱去受害者的衣物,并消灭指纹等证据。

警方认为,嫌犯用工场里的电焊器燃烧受害者下体,还切除(或切开)了乳房,故意造成假线索,让警方误认为这是一起色情变态犯下的命案。

最后,嫌犯找来了这只纸箱,可能是在附近垃圾站里找到的,并将死者放在纸箱里,以塑胶绳子捆绑、固定纸箱。

(历史照片:案发现场还原)

由于纸箱很沉,嫌犯无法单独抬起,又怕箱子底部磨破,所以也不能拖行很远的距离。于是,他将纸箱丢弃于雪糕店隔壁的兽医诊所前。

为什么丢在兽医诊所前呢?嫌犯希望发现纸箱的人以为里头装的是猫、狗的尸体,便原封不动地运送去垃圾炉焚化。

而嫌犯在到家前已经丢弃了死者衣物以及其他物件,也有可能是丢在垃圾站里。

除了同时出现在纸箱里/工场里的铜线、红色电线胶布、油漆微粒、以及纸质相同的白色纸条,警方还提出了以下的证据。

阁楼工厂里发现一撮女性毛发,警方称是受害者头发,但是当时并没有DNA科技可验证。我也没有看到任何报道提到验血型比对。

最重要的是,受害者左手的指甲里有269条织物纤维,与欧阳一件西装外套上的7条纤维吻合。只有外套,不包括裤子。

但欧阳称,他当天并没有穿那件西装。经理则不记得案发那天欧阳穿什么衣服,但确定没有人潜入公司行窃之类的。

警方也认为不可能是其他人在受害者死亡时间内(9pm~12am)潜入雪糕店、杀死受害者者。

雪糕店后门一直都是上锁的,而从前门进入一共要经过三道不同的锁,各用不同的钥匙才能打开。那几天门锁是完好的,没有被撬开、被外人侵入的迹象。

公司有16名职员,其中有8个人有这三道锁,包括嫌犯。其他的人经过排查,确定没有嫌疑。(很多新近的网络消息称,阁楼工场平日是用一把密码锁锁上的,而欧阳不知道密码。唯一有钥匙的人是经理,而经理经过排查确定没有嫌疑。这与我读到的当年媒体报道矛盾。)

辩方律师问,要如何证明死者指甲里发现的织物纤维来自嫌犯的衣服呢?就算受害者曾在阁楼工场里停留过,也可能是她恰巧接触到嫌犯先前到工场里、无意间留下的纤维。

对此警方的解释是,如果嫌犯不止一次进入阁楼工场(欧阳供称他曾多次进入工场进行维修),应该会留下其他衣服的纤维,而不是只留下一件衣服(那件西装)的纤维,还恰巧留在受害者身上。

更重要的是,织物纤维是在激烈动作的过程中才会留在指甲里,这表示,受害者死前曾经激烈挣扎过,在抓的过程中,指甲里才会留下嫌犯衣服上的织物纤维。

根据这些证据,警方认为欧阳就是凶手。尽管如此,也有利于欧阳的证据。

一,纸箱上没有找到欧阳的指纹。纸箱长时间在街上摆置,经过保洁员、兽医诊所职员等其他人碰触,但就是找不到阳的指纹。

二,阁楼工厂里没有卞玉英的指纹,也找不到受害者的衣物。

三,没有任何目击证人能证明嫌犯与受害者确实接触过。

(历史照片)

判决与不离不弃的妻子

经过17天的审讯,5男2女陪审团冗长的审议,以及宣读了45分钟的13页判决书,欧阳于1975年11月3日被判死刑。他一踏出法院,便大声对记者说:“我没有杀人,全是警方嫁祸我的。光头汉收买那两个女证人。”(这两个证人我等一下会介绍。)

(喊冤的嫌犯)

在狱中的欧阳曾计划绝食,以表清白,但被妻子和家人劝阻。坚信丈夫清白的张金风,在接下来的数年间,抱着年幼的女儿召开记者会,替丈夫喊冤,展开了一连串的奋战。

(历史照片:欧阳的妻女、家人召开记者会)

经上诉,案件在1976年3月24日获得重审。张妻请来了著名的胡鸿烈律师为丈夫辩护。但5月20日重审上诉失败,欧阳再次成为死刑犯。

(当年的媒体报道)

同年8月7日欧阳第二次上诉失败,这次的辩护律师是御用律师贝纳祺,亦是鼎鼎有名。判决宣布后,欧阳在法院里呼喊着:“法院虽判我有罪,但我内心是无罪。这件事是警方冤枉我。”

同年8月7日,欧阳第三次被判死刑。妻子不屈不挠,在汤家骅律师的协助下,接着上诉到英国伦敦枢密院。根据报道,她曾接到一封署名“抱不平的人”的信,信里称凶手另有其人。

(当年的媒体报道)

尽管她公开呼吁、请求此人出面,但并没有下文。

1976年12月10日,英国伦敦枢密院驳回此案,维持原判。

妻子接着到法律援助署请求援助,署长梅恩接见了她。会谈后,张金凤对记者称,署长梅恩表示,法律援助署已经尽力,无法再给予援助。

1977年2月9日,港督会同行政局赦免了欧阳的死刑,改为终身监禁。这时,张金凤已得到一位法律界人士协助,正进行着案件回顾整理,准备翻案。

(当年的媒体报道)

被枢密院驳回后,欧阳上诉已无望。据报道,欧阳仍然坚定口吻,称他没做过对不起自己良心的事,不应该受到惩罚。

陪着丈夫屡战屡败的妻子,尽管四处奔走,多方努力,仍然没能力挽狂澜。据报道,张金凤于1981年提出离婚。有一个说法是,在经过这一切之后,欧阳决定放弃继续上诉。张妻从此也变得低调,在提出离婚后销声匿迹。不过,据称长大后的女儿有到监狱去探望他。

(欧阳在狱中取得多项证书、以及大学文凭)

他在狱中一直声称冤枉,但被监禁了27年后,欧阳在1997年突然向复核委员会承认杀人,终于在2002年9月11日获得假释。

(2002年欧阳假释出狱,受到媒体极大的关注)

2005年,欧阳再婚。

疑点重重

很多喜爱推理悬疑的读者都知道,除了黑色大丽花(可点击案件|黑色大丽花:绽放的黑暗(上)阅读),如此明目张胆丢弃尸体的案件极为少见。

他们都十分不解,当大多数的凶嫌都倾向于藏匿或是毁尸,这个凶嫌为什么要把尸体扔在电车总站附近、熙来攘往的街道上?

还有,这起案件的动机是什么呀?欧阳夫妻感情好,职业也稳定,貌似没有犯案动机。

据说欧阳提供了十多个供词,大致分为四个版本。但他坚称不认识陈彬彬和卞玉英,而那些物证纯属巧合。

但陈彬彬在法庭上作证,她们常常去安美雪糕店吃冰。

从证据来看,嫌犯就算认识受害人,他们之间也没恩怨啊。既非为财,亦非劫色,那嫌犯到底为了什么犯案?又是出于什么目的要脱去死者的衣物、割掉/切开她的乳头,灼伤她的下体呢?莫非凶嫌真是个变态?还是为了羞辱她?

动机和弃尸地点是很多关注这起案件的人的共同疑问,可这仅仅是开始。

在缺乏直接证据的情况下,警方完全依靠科学鉴证所得出的环境供证来定罪。

科学鉴证和环境供证是香港的惯用词。

简单地说,科学鉴证就是运用于司法系统的科学方法。一个鉴证科学家要分析和解读证据,也必须在庭审提供专家证人证词时,接受挑战与质疑。

而“环境供证”一词,大家可以将其理解为“间接证据”。

如果将证据作粗略的分类,能够单独、直接证明案件主要事实的就是“直接证据”;相反的,无法单独、直接证明案件主要事实,而需透过推理证明来得到某件事实的,便是“间接证据”。

直接与间接证据都属于事实证据,或称物理证据。而检察官或律师请求所依据的法律是法律证据,这个等会儿我会再提到。

直接证据固然令人无法辩驳,间接证据也可以非常有力(可点击港中大教授|瑜伽球毒杀妻女案阅读)。

先前我提到,这起案件具争议之处在于,案件里取证的过程、证据的分析与解读无法令绝大部分的人信服,而这让被告付出了28年的青春,也粉碎了一个家庭的幸福。

我们来看看那些被争论不休的证据吧。

(当年媒体报道)

个别证据

一,警方称在附近搜查过的500多家工厂、维修厂、和电器店都没有发现纸箱里的物件:铜线、红色电线胶布、油漆微粒、字条等。

这指的是,警方没有在同一个地点同时发现这些物件,或是其他搜查过的地点都没有发现这些物件呢?这两种情况有不同的含义,但我就不在这里开展了。

经过化验,警方发现纸箱里的这些物件在雪糕店的阁楼工场里都有,而两处的这些物件“相同”,但相同并不代表来源。

A:纸箱里、受害者身上的那些物证

B:阁楼工场里的那些物证

A与B相同并不代表A来自于B,尽管这确实是一个可能性。

这些普通的材料很容易买得到、在有维修器材的地方应该都可见到,这便增加了A来源的可能性。对很多人而言,警方没有说明、说服大家为什么A来自于B。

既然警方无法证明A来自于B,那就表示无法证明受害人曾经到过阁楼工场。

二, 织物纤维。

受害者指甲内共发现269条纤维,其中7条与嫌疑人所穿西服的纤维完全吻合。警方于是以这7条认定了欧阳犯案。

但是,即便受害者身上的织物纤维确实来自嫌犯,这只能证明两人曾接触。雪糕交易的过程中也有可能沾到衣物纤维,这无法证明欧阳是凶手。

更何况,织物纤维会因为各种因素产生变化。

根据维基百科以及网上的科普信息,洗衣会使得纤维松散、脱落,而不同的处理方式更会改变纤维。例如,清洗两件同款衣服,一件在清洗后使用柔软剂,这时,显微镜下的纤维便会出现不同。

根据报道,当年在庭审时,警方并未提供比较对照版本,就是把嫌犯的那件嫌疑西装与其他同款西装的纤维拿来做比较。

一些人认为,警方这种做法是选择性忽略了其他纤维的来源,更无法证明受害者身上的纤维来自于嫌犯的那件西装。

三,根据验尸报告,受害者在临死前曾经极力挣扎,可能在嫌犯身上留下抓痕,但欧阳身上没有可疑的痕迹。

四,根据陈彬彬的说辞,尽管她不知道受害者在哪里打的电话,但电话背景十分嘈杂,而雪糕店的阁楼很安静。

五,出庭证人。

庭审时,有2个年轻女性证人指证,一年前(1973年)的夏天,她们搭乘渡轮从筲箕湾过观塘,当时嫌犯也在渡轮上,并且趁她们不注意时用香烟烧她们的裙子。嫌犯否认了,尽管他确实经常搭乘此渡轮。

(当年的媒体报道)

后来消息传出,这两个证人都认识受害者。她们与受害者是什么关系呢?

由于证人的身份是受到保护的,所以虽然大家知道两个证人与受害者有关系,却不能确定是什么关系,于是又是一番议论纷纷。一种说法称她们是受害者的同学,另一种说法则是,其中一人是受害者同学的妹妹。

根据一则当时的报纸报道,证人之一称她有一个哥哥,在筲箕湾(受害者居住的地区)开了一家小吃店,也认识受害者。她曾听哥哥提起受害者,自己却从未见过她。证人称,她的哥哥也喜欢听收录音机,不知是否曾向受害者借录音带。

无论这两名证人与受害者是什么关系,根据当年辩护律师之一汤家骅的说辞,这两名证人提供了“致命”的证词。为什么说“致命”呢?

汤家骅在受访时并没有解释,但我的解读是,由于警方提出的犯案动机是意图强奸,而这两个证人的证词铺陈、核实了嫌犯是一个在性方面具侵略性的人。如果这条证据能够说服陪审团,嫌犯对受害者意图不轨的犯案动机便更具说服力、更容易成立了。

以上这些疑点,是根据嫌犯被定罪的证据所提出的。除此之外,还有其他、我将之归类于整体逻辑上的疑点。

整体逻辑疑点

一,死亡时间的修改。

受害者的死亡时间一开始被判定为9pm~12am之间,后来却改为6pm~12am。对于这个更改有两种说法。

警方称,机械性窒息死亡的尸体,冷却速度比较慢,于是在确定受害者是被勒毙后,警方将死亡时间向前延长了3小时。

质疑者却说,警方为了合理解释自身对案发过程的推理,修改了死亡时间。

警方推测卞玉英是在打完电话后遇害的,死亡时间大约在6:30pm,但尸检报告显示受害者死前曾经进食。多数媒体报道的说法是,受害者最后进食时间是死前3~4小时,但汤家骅在受访时称,进食时间是死前6小时。

先前我提到,卞弟称,姐姐离家前并没有吃饭,这表示她是在外面吃的。

以这两种说法往回推算会得出2个可能的死亡时间:9~10点、或接近凌晨12点。这两个时间点都符合法医一开始死亡时间为9~12点的推测。

可警方说她死于6:30pm左右,这条矛盾的信息要怎么解释?

或许有读者会说,或许她在下午12:30到3:30之间吃了东西?由于信息不完整,而当时认定她在5点离家后确实吃了东西,所以我们先排除这个可能性。

那么,她是在哪里、单独或与他人一起进食呢?根据报道以及网络信息,警方对此并未进一步深入调查。

(历史照片)

二,犯案时间。

当天值夜班的只有欧阳一人,他有时间犯案吗?

公司经理提供了那两天欧阳的上下班记录。根据公司的打卡机(机器有毛病,显示不太准确)10月13日那天(实际日期是12月16日,而报纸上误写成10月)欧阳5:44上班,10:13下班。隔天17日5:47上班,10:00下班。

当时欧阳居住的柴湾寓所保安证实,案发当天欧阳回到家的时间跟平日一样。这个时间,有些报道称是11点,汤家骅称是凌晨12点。

欧阳有没有可能下班后先回家,制造不在场证明后再回到雪糕店弃尸呢?我查了香港电车的运行时间,所有线路都是5~6点开始,接近午夜时停止。欧阳不是有车阶级,若是依靠电车,来来去去的可能性不大。而且欧阳住在几乎是电车的起始站(柴湾),而跑马地在另一端的最后一站,单趟就要50分钟。

(相关地图示意图)

三,警方最受质疑之处是“侦查不全面”。

当时民众以及后来很多网友都批评,警方没有调查受害者失踪当天离家前接到的那两通电话。他们提出的问题包括,其中一通会不会是陈彬彬打来的呢?为什么没有怀疑、调查陈彬彬呢?

我认为警方应该排查了陈彬彬。而一篇旧报纸报道称,警方也追查过其他可疑人物,却都没有下文。不过,相对于其他的信息,这方面的报道非常少。

(当年的媒体报道)

同时,很多人认为警方只锁定欧阳,却未索取其他人的衣服样本做化验。没有化验其他人的衣服样本可能是真的,我不仅没有看到其他衣服样本化验的信息,也没有看到有人对此说法提出异议。

不过,由于我先前提过警方没有公开完整的案件信息,所以这些仅能说是民众的视角。

四,当警方向学校要求出席记录时,学校告知点名簿不见了;而警方却没有追查。

那天,受害者向弟弟称,她的行程如下:

筲箕湾西湾河的家里—北角新闻大楼—铜锣湾夜校

但她又去了跑马地向陈彬彬拿录音带,更新行程如下:

筲箕湾西湾河的家里—北角新闻大楼—跑马地黄泥涌道—铜锣湾夜校

那么,卞玉英去了新闻大楼刊登广告了吗?据说没有,但原因不确定。一个说法是,新闻大楼于5点关闭。如果这是卞玉英第一次去新闻大楼办事,她有可能不清楚大楼的工作时间。

那么,那天卞玉英有没有去上学呢?当天学校里没有人见过她,当警方要求校方提供当天的出席记录时,记录学生出席的点名簿居然不见了。

根据报道,学校里有一个“有车接送”的男同学曾经追求卞玉英,但被拒绝。但他死缠烂打,还在学校里散布谣言称卞家人“有黑底”。卞玉英的姐姐知道此事后,还到学校去和这个男学生谈这件事。

网路上有不少网友们的推测。

网友“NichCh”称,这件事在学校里闹大了,最后由学校出面平息。他认为,这个在70年代有车阶级的男学生“可能有一定财势”,很可疑。

由于信息很有限,我不做推测。但我认为受害者那天下午接到的两通电话对了解案情很关键。

12月14日 受害者与陈彬彬约好,过几天让陈彬彬归还录音带,因为有其他朋友要借。两天后的案发当天,受害者打电话给陈彬彬,让她那天归还。

要借录音带的朋友是谁?与那两通电话有关系吗?如果那两通电话(或其中之一)是要借录音带的,受害者是不是应该先去拿录音带、再赴约?当然也有可能先去赴约(甚至还一起吃了东西),朋友提起录音带,受害者才催促陈彬彬归还,特别是如果受害者与这个朋友经常见面。不过,也有可能借录音带的朋友与那两通电话没有关系。

冤案?各家说法

这是一起冤案吗?欧阳是否罪有应得?

在警方眼里,这起案件中大量的环境证供指向欧阳。主导侦查的总督察贝亚用这句话说明了他的办案思维:“光线只有一条不能照亮,但若有很多条聚集起来便能。”

媒体报道将这句话解读为,即便疑点指出欧阳并非唯一有可能的犯案人物,但在诸多巧合以及足够强大的环境供证支撑下,欧阳便难逃法网。

但偏偏很多人认为他是无辜的,认为科学鉴证在这起案件得出的证据薄弱、牵强、没有说服力。

除了网络上的讨论,还有几个知名人士也加入了辩论的行列,或是因加入了讨论而增加了知名度。他们从情理法等角度,以及各自的经验提出了看法。

· 狱友文锦棠

文锦棠自称是和欧阳一起坐牢了十几年的狱友。他出狱后,因着对这起案件的看法,在网络上增加了不少曝光机会。

靠着一个罪犯的直觉,以及对欧阳的了解,他声称欧阳就是凶手,并举出多年前监狱里的一段插曲,作为依据。

那时,欧阳刚被判死刑入狱,被关在死囚室里,而文锦棠的房间在欧阳的房间斜对面,中间隔着一条长廊。

一天,好几个囚犯在各自的房间里,对着聊天,欧阳也在其中。

有个囚犯对欧阳称:“喂,当初那个纸盒再拉远一点、再拉过一两个铺位就不会查到你了。”

文锦棠的说辞是,那时欧阳“很快捷、清晰地简短回答:“这么重,我怎么拉?””

文锦棠称,那一刻聊天的人全都沉默了,免得尴尬。

文l锦棠想表达的是,欧阳在一个放松的心情下,不预期地被问了这个问题后,反射性地做出一个直指自己是凶手的回答。

文锦棠还称,若单凭科学鉴证,他不认为欧阳足以被定罪。然而他一口咬定欧阳就是凶手,警方肯定没有抓错人。

为什么他能这么肯定呢?

他称,那些相信欧阳无辜的人大多没有坐过监狱,不了解里面真实的状况。但是他和欧阳生活在一起十几年,“真真假假,也瞒不了我们”。

· “奇案女皇”花家姐

花家姐是香港著名的媒体人,以深入报道许多起案件而得到“奇案女皇”的称号。

花家姐称,她相信欧阳是无辜的,因为她对此案接触很深。

首先,她认为那些物证实在薄弱而牵强。同时,她还提出了背景因素:“其实那个年代,什么事也可能发生。九零年代美国都存在大量冤案。”

还有一件事让她更相信欧阳的无辜。

2015年她采访了67岁的欧阳,而欧阳向花家姐提出希望申请司法复核的想法。

司法复核就是案件重审。这表示欧阳想翻案。

那时欧阳已经出狱10多年了,之前也服完了27年的刑期。他有个好太太,但健康状况并不好。事实上,花家姐采访他的前一年,欧阳差一点因病失去性命。

花家姐认为,在这种情况下,没有人会想着翻案的。就算案子是他犯下的,他也已经付出了代价。而今或许不能说岁月静好,但日子也算平稳。

2002年欧阳刚被假释时,记者曾访问过他,他称再也不想提这件事了。是啊,一件令人那么不堪回首的往事,恨不得赶紧让它从回忆里消失吧。

可申请司法复核不就是重新搅乱那一池浑水,把自己和妻子的日子搞得日夜不宁吗?

那么,欧阳为什么还存有这个念想呢?花家姐认为,欧阳自知时日不多,想抓紧时间为自己平反。

而相信欧阳是无辜的,不仅仅是花家姐。

· 汤家骅律师

当年几个替欧阳辩护的律师,包括贝纳祺、胡鸿烈、汤家骅等,也都相信他的无辜。

2020年11月的2次采访里,汤家骅律师谈起这起案件仍然记忆犹新。

他回忆道,最后终审结束临别时,欧阳在他面前痛哭,称他真的没有做。

当年初出茅庐的汤家骅形容他的心很痛,感受到法律制度的不完善。

他认为,欧阳那时已山穷水尽,无法再上诉、不可能翻案,所以没有必要骗他。

汤家骅还讲了另一件事。2008年他在新界的街道上拉票,争取连任立法会议员时,欧阳特地去找了他,只说了这句话:“汤大状(香港人称律师为“大状”),我系无做到(杀人),但因要申请假释所以才认罪。”

根据报道,服刑中的欧阳确实申请假释很多次,却都遭拒绝,理由是他不认错,没有悔改之意。

在另一个采访里,汤家骅从法律的角度谈到,鉴证科学在这起案件上的应用有缺陷,再加上“疑点归于被告”原则,认为欧阳不应该被定罪。

但这跟他认为欧阳有没有犯案是两回事。

这个视角探讨的是法律过程是否合法,“程序正义”是否被实现,而非“实质正义”。实质正义,最直白地说就是,善有善报,恶有恶报。

t程序正义指的是一起案件的司法程序是否适当、合法,而汤家骅批评的正是此案里证据被取得和处理的过程。

汤家骅称,那些织物纤维是在欧阳家衣柜里的一件西装上找到的,但警方是如何取得则不得而知。用他的话来说:“就是没有人看到是怎么拿”、“供证的过程不严谨”,因此他对证据的可信度存疑。

换句话说,搜证过程是警方内部进行,缺乏透明度,而庭审时也没有提出适当的介绍与说明。

除此之外,汤家骅也质疑了我先前提出的部分疑点,例如受害者的衣服到哪里去了;受害者肚子里的食物,显示的进食时间与警方所说的死亡时间不吻合;以及那两个指证在观塘渡轮上被欧阳烧破裙子的证人,是有问题的。

由于这些事实上的争议与疑点,根据“疑点归于被告”原则,欧阳不应该被定罪。

“疑点利益归于被告”是英美普通法里“无罪推定”原则的细化。

没药花园的读者对“无罪推定”应该很熟悉,就是任何被告在被裁定有罪之前,都是清白的。

“疑点利益归于被告”指的是,案件侦查过程中,如果事实的认定上存在疑问,那么,要朝着对被告有利的方向去解释这些事实、证据。

在这个案件里,既然事实与证据存在这么多疑点,朝着对欧阳有利的方向去解释,他就不该被定罪。

这就是我刚才提到的法律证据。但最后的裁决并没有依循这条法律证据。

在几个律师们的眼里,欧阳的定罪是基于事实证据与法律证据的双重违逆,或许这就是为什么当年欧阳被判了死刑后,汤家骅以及其他几个律师,共同写了信给港督,要求特赦。

你觉得欧阳是无辜的吗?