阎海文最后一颗子弹留给自己,中国无被俘之空军

1937年8月17日,上海虹口日本海军陆战队司令部上空突然出现了一队中国空军的战机,刹那间,无数朵盛开的“白花”出现在战机的四周,那赫然是日军的高射炮弹。

只见一架战机的尾部冒出了一条浓烟,然后直向地面翻滚坠落,紧接着一朵蒲公英般的降落伞便落入了日军阵地。

面对蜂拥而至的日军,那名跳伞降落的飞行员面无惧色,冷静地用手枪进行抵抗,直到将最后一颗子弹留给了自己。

这位英勇就义的飞行员正是时任空军第五大队25队少尉本级队员阎海文。

阎海文宁愿自杀成仁也拒不投降的英雄事迹感动了无数的国人,80多年后,这件事被演义成了阎海文高呼:“中国无被俘之空军”,然后用最后一颗子弹自杀殉国,而“中国无被俘之空军”这句话也在网络上逐渐被广泛传播。

那么在抗战的历史中真的就没有被俘的空军飞行员吗?

在四川安仁镇建川博物馆,有一个名叫“抗俘”的特殊展馆,专门用于展示那些在抗战中不幸被俘的中国军人。

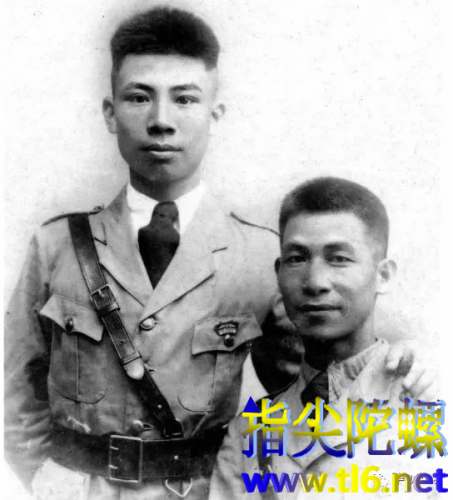

展馆的一侧,陈列着两张日军拍摄的一名中国空军飞行员被俘后的照片。

其中一张显示这名飞行员因受伤而卧躺在床上,四周围着几位日本兵。

另一张则是他身穿一身老百姓的长棉袄,双手杵拐,却毅然站立在屋前。

照片下备注为:“支那军航空少尉刘甫成”。

这位被俘的中国空军飞行员正是时任空军第二大队第9队少尉本级飞行员刘甫成。

1938年7月8日,刘甫成所属空军第二大队派遣2架SB轰炸机与苏联援华航空志愿队4架SB轰炸机,一同前往马当轰炸日舰。

当日,与刘甫成联袂出击,驾驶901号SB轰炸机的衣复恩,多年后回忆道:“7月8日那天,我奉命出击马当沿线敌舰,在中途遭到日本战斗机的拦截,我估算SB-2绝非其对手,于是以高速冲向云堆寻找隐蔽;但同行刘甫成所驾903号机却遭日机数度攻击,结果当我再飞出云隙时,只见刘机已被击落,甫成的降落伞还飘在半空中,我束手无策,只好飞返基地。

”

刘甫成落地后,即被日军俘获。

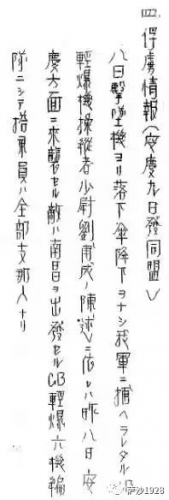

从日军审问记录《俘虏情报》中,我们可以发现,刘甫成只向日军陈述此次出击的战机全为中国空军飞行员驾驶,刻意隐瞒了相关苏联援华航空志愿队参战的情况。

此后,刘甫成被日军送入了南京俘虏营。

他的腿骨因为跳伞而折断,但俘虏营中没有医生和药品,导致愈合后的断骨重叠长约10公分,自此他的两腿长度不一,成了跛子。

抗战后期,他趁日军看管战俘的宽松之际逃回了重庆。

但由于当时空军当局对被俘人员的使用有着严格限制,再加上刘甫成身已残疾,因此他再也未能重返飞行部队。

上世纪60年代,刘甫成在台中水湳基地经营一家福利社,聊以度日。

与刘甫成同为中央航校5期甲班轰炸科同学,后来成为台湾空军总司令的陈依凡曾问他道:“你出发的时候会不会恐惧?”刘甫成毅然回答:“勇往直前,没有想到这个问题。

”

与刘甫成一同跳伞被俘的还有同机第9队少尉本级侦察员孙国藩。

根据《空军忠烈录》记载:“该员跳伞,为风吹落敌军阵地,被俘,经敌多方威逼利诱,终不为屈,至7月10日殉职。

”

(朱均球)

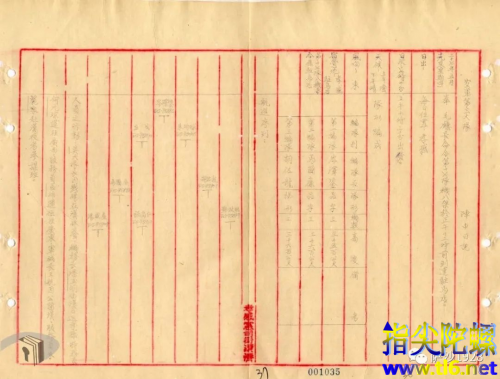

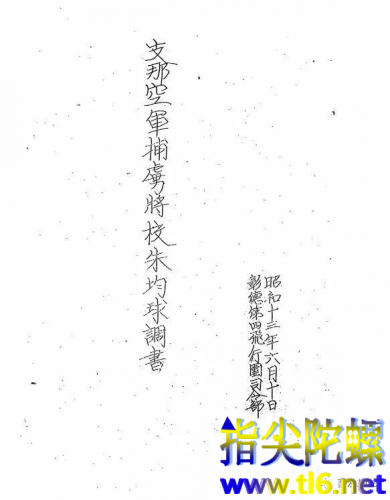

目前已知最早被俘的空军飞行员是时任第五大队17队中尉本级队员朱均球。

1938年5月20日,按照空军第三路司令部命令,第五大队17队队长岑泽鎏率10架伊-152战机(内含第四大队22队2架战机)前往兰封以东轰炸日军炮兵阵地。

由于我军动向和意图提前被日方掌握,导致岑泽鎏部尚未抵达预定攻击地点,便在兰封以南遭到日华北方面军临时航空兵团第四飞行团飞行第二大队所属第1、2中队共24架战机的埋伏。

(内含3架最新出现在中国战场的中岛97单战)由于敌我实力悬殊,我军被击落6机,另有2机迫降,2架重伤,牺牲飞行员6名,几乎全军覆没,就连一贯严谨不带感情色彩的战史也不得不感慨“此役甚为惨烈”。

(1938年5月19日,空军第三大队阵中日记

显示兰封空战前一日第五大队17队的作战部署和动向。

)

队长岑泽鎏多次营救友机,后发动机被击伤,勉强支撑以超低空飞返回驻马店,后查飞机中弹百余发。

胡佐龙、邓政熙迫降敌阵后,脱去飞行衣帽,后化妆脱离。

而朱均球所驾5905号战机则在战斗中被日军泽田贡大尉所率分队第二僚机安间克己中尉驾驶的97单战击中,起火下坠。

朱均球随即跳伞,后因两腿被严重烧伤昏迷,被日第十四师团俘获。

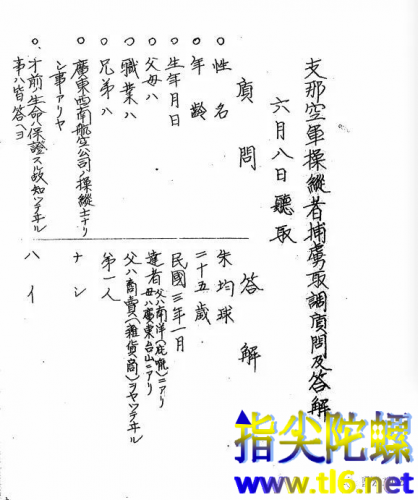

日军将朱均球从道口镇,经新乡,送至彰德日军陆航第四飞行团司令部后,随即组成了以陆军参谋本部前“兰机关”机关长臼田宽三大佐为首的审讯组,并在6月8日和9日,对其进行了两次审问。

根据日军编著《支那空军捕虏将校朱均球调书》显示,日军向朱均球询问了包括苏联和欧美对中国飞机的援助补充、志愿队参战情况、中国空军编制、飞机类型、各大队高级长官情况、以及他个人信息等等大量内容,整个审讯记录高达35页。

(击落朱均球的安间克己)

以今天我们所掌握的信息来看,朱均球对其个人的部分情况进行了隐瞒和虚构。

但由于日军审讯组成员即有高级间谍机关执掌人,又有前广西空军教官等多名熟悉中国空军的情报人员,因此他们很容易判断朱均球的供述是否属实,并按照情况对其实施“诱导询问”。

根据审讯组对朱均球被俘后的审讯观察,认为他性格慓悍,又相当实直,对审问内容的回答,真实成份较多,对苏联和欧美对中国飞机的援助补充、志愿队参战情况等内容因本人军事知识偏低,很多内容属于自供。

审讯组认为朱均球的军事知识能力只相当于日军航空兵中军曹级的老人或年轻的曹长级别,据观察其空中勤务经验只相当于5、6年程度。

对本人所属中队,特别是有关战斗队关联的事情,虽然比较清楚,但对大队以上的上级司令部,以及其他分科事项,知之甚少,几乎什么都不知道。

朱均球此后的境遇一直成迷,但可以肯定他已经遇害。

目前最为可信的说法,源自兰封空战当日,与朱均球同被击落于敌阵,但化妆潜回我军阵地的胡佐龙回忆:“发生空战,搏斗片时,朱座机受重伤,迫降被虏,运回石家庄,受敌百般非人道迫害,不屈撞死,光荣牺牲。

朱战士受害事,抗战胜利后旅日归侨道述的。

”

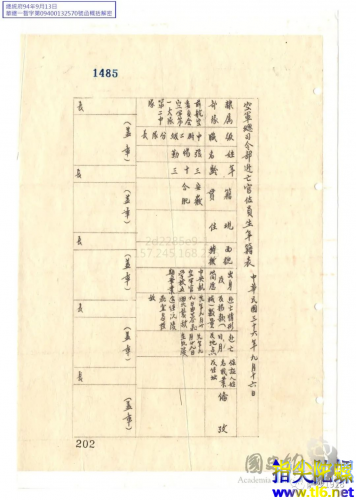

由于1938年6月9日,蒋介石下令炸开花园口黄河大堤,导致兰封空战现场被洪水彻底淹没,因此,在1940年航委会编著的《空军抗战官兵殉国人员表》中,朱均球以及在兰封空战中被击落的多名飞行员均被列为作战失踪人员。

但在《空军忠烈录》中,朱均球则被记述为“烈士所驾5905号机,在缠斗中着火下坠,人机俱殉”,并未提及其被俘一事。

被《空军忠烈录》记述为作战中当场阵亡,而实则被俘的空军飞行员远不至朱均球一人。

1945年1月5日,第三大队8中队少尉三级飞行员陈华熏、32中队少尉三级飞行员(见习官)宁世荣、7中队飞行员张世振,在驾驶P-40战机出击武汉时,被日军炮火击落被俘。

(陈华熏在美国学习时的毕业证)

三人被送往汉口集中营,此后,陈华熏和宁世荣被日军强迫游街后,斩首示众,而张世振则潜逃回重庆,后在解放战争中被击毙。

前两位被俘后殉国的飞行员,在《空军忠烈录》和《空军抗日战史》中均被记述为“被敌击落、阵亡”,而并未记载其被俘经历。

除了飞行员外,同机搭乘的其他作战人员也曾出现过被日军俘获的情况。

1942年1月24日,空军第一、二大队派遣18架SB-Ⅲ轰炸机前往越南轰炸日军嘉林基地。

《空军抗日战史》有如下记载:“第二大队第二分队僚机第1793号,返航至马当附近,右发动机发生故障,随即停车,迫降文山,机微损,于发动机发生故障时,该机之轰炸员何健生当即跳伞降落敌境,被敌俘获,余无恙。

”

(在广东空军任职时的何健生)

早在上世纪30年代初,何健生便在广东空军中任职。

抗战全面爆发后,他又在空军第八大队19队担任射击员,随He-111A0轰炸机多次参加对日轰炸。

1937年8月的首轮对日轰炸中就有他的身影,曾参加过上海崇明、宝山,湖南衡阳、长沙,湖北宜昌,广西南宁等地的对日轰炸,26次执行任务,是一名久经沙场的“老兵”。

何建生跳伞后,被驻扎越南的维希法国殖民当局俘虏,随后又将其移交给日本宪兵队,被关押在河内“火炉监狱”(HoaLoPrison)。

在何建生被俘前两天,即1942年1月22日,空军第一、二大队18架SB-Ⅲ轰炸机曾首次前往越南轰炸日军嘉林基地。

在此次行动中,第二大队11中队少校三级队长邵瑞麟所驾编号1982号机,被日高射炮击中,飞机迫降越南南坟河,起火,机上三人(队长邵瑞麟、轰炸员陈竟筠、通讯员凌春堂)均不幸牺牲。

狡猾的日军为了迷惑我方,四处散布谣言,谎称三人被法方俘获,拘禁于黄树皮法国军营。

日军审讯官田贡大佐在对何建生的审问时,就称邵瑞麟等三人被俘后已向日军交代了相关情况,想以此诱导何建生如实招供。

但他不曾料到何建生也是当日出征人员之一,并亲眼所见邵瑞麟的战机迫降后起火焚毁,因此料定三人已凶多吉少。

(空军总指挥部因受日军谣言的影响,而在当日战史中记载邵瑞麟等三人被法军俘获。

)

何建生在河内被关押半年后,于当年8月20日,被他曾经的教官、时任汪伪政权航空署少将处长曾声凯保释。

随后他在“伪中央空军学校”中任少校教官、中校教务主任、伪空军上校参赞武官等职。

被俘后投效汪伪空军的国军空军人员,并不至何健生一人。

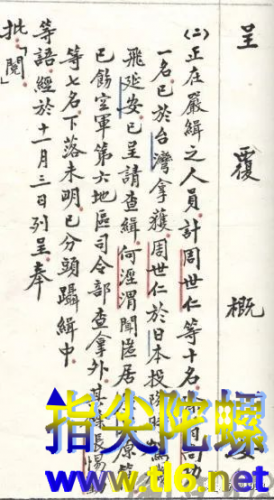

1944年6月24日,第五大队17中队中尉队员周世仁驾驶一架P-40N战机因迷航,降落在日军白螺矶机场被俘。

此后,周仕仁被引渡到汪伪政权,任“伪中央空军学校”少校飞行教官,并改名为周致和。

1945年8月20日,周致和(后改名蔡云翔)与汪伪空军少尉飞行员赵乃强(后改名张华),驾驶一架由日制立川1式双发高级教练机改装为行政专机的“建国号”,搭载原汪伪空军少尉飞行员黄哲夫(后改名于飞)、汪伪空军少尉飞行员管序东(后改名顾青)、汪伪空军机械士沈时槐(后改名陈明秋)、汪伪空军机械士黄文星(后改名田杰),起义投诚,飞往延安。

值得一提的是,这架“建国号”飞机此后,成为了毛泽东主席前往重庆谈判时的专用座机。

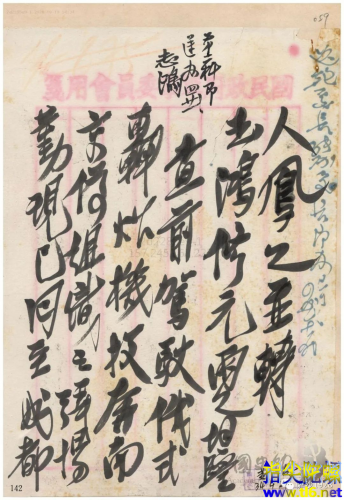

同年8月22日,何健生率汪伪空军少尉飞行教官吉翔、机械士陈静山及其家属8人,从扬州起义,经地面达到苏北解放区杨家庙,投奔新四军。

此后,何健生历任东北民主联军航空学校训练处处长、上海军管会空军部秘书处办公室主任兼中央航空公司机航组军事代表、华东军区司令部航空处六科副科长兼大校场航空站站长等职务,在反右及文革期间曾遭到迫害,1979年获得平反。

何健生是我空军唯一一位平反后获得军籍的离休干部,于1991年4月18日病逝。

(左一为何健生)

何健生在写给胞弟何俊生的信中曾说:“四个8月20日,即四个820,是历史给我安排的节日,后两个820是我选择的黄道吉日。

”(即1937年8月20日,首次参加对日作战;1942年8月20日,被引渡汪伪政权;1945年8月20日,策划起义;1946年8月20日,加入中国共产党,成为首位入党的起义人员。

)

周致和起义后,担任了东北民主联军航空学校教育长,负责整个航校的全面教学工作。

1946年6月,他驾驶立川1式双发高教从牡丹江飞通化运送钞票,因飞机超载,返场迫降时,撞树桩起火爆炸,全机人员遇难。

(右一者为吉翔)

与何健生一同起义的汪伪空军少尉飞行教官吉翔(吉士志)也是一位前国民党空军官校的飞行学员。

起义后,他担任了东北民主联军航空学校飞行科科长。

1946年6月7日,他在带领飞行学员许景煌进行飞行训练时,因日制国际4式初级教练机的发动机出现故障,吉翔为保全飞机,在返场迫降时失速坠毁,他当场牺牲,许景煌身负重伤。

太平洋战争爆发后,由于美军航空队投入中国战场,中美逐渐在抗战后期掌握了制空权。

但由于日军地面防空火力的威胁,依然有不少飞行员被击落,甚至还出现过飞行员跳伞被俘的事件。

例如1944年5月12日,第四大队21中队中尉三级分队长白熙珍驾驶P-40N战机,在洛阳附近攻击日军地面部队时,被敌防空火炮击落,被俘殉难。

目前已知唯一还健在的空军被俘飞行员则是时任美军陆航第14航空队23大队75中队的准尉队员陈炳靖。

陈炳靖先生虽然年事已高,但近年来仍然活跃在各种抗战宣传的活动中。

2015年,还曾出镜台湾地区所拍摄的反映抗战时期空军的纪录片《冲天》。

1943年10月13日,陈炳靖驾驶P-40战机护航美军B-24重轰炸机前往越南轰炸日军。

当日,日海航出动30余架零战进行拦截。

激战中,陈炳靖击落一架零战后,战机被右上方的两架零战偷袭击伤。

陈炳靖右臂中弹,且飞机已无法控制,被迫跳伞。

随后,陈炳靖被当时驻防越南的法国维希政府的军队俘虏,并将其引渡给了日军。

法军曾建议陈炳靖使用美军飞行员的身份,但陈炳靖此时表现出了强烈的爱国精神,他坚持自己为中国空军。

最后,陈炳靖被日军关押在南京老虎桥监狱,受尽折磨,直至抗战胜利方被解救出狱。

(空军12期留美毕业照,同时也是网上著名的全员阵亡照,后排左三标注十字架者为陈炳靖,他显然并未阵亡。

)

相较于这些身不由己被日军俘虏的空军飞行员来说,那些主动投敌的飞行员就称的上民族败类了。

1937年10月1日,因空袭警报解除,空军第八大队19队2架德制亨克尔He-111A0轰炸机,正在返回汉口王家墩机场准备降落之时,突然,一片火光袭来,其中一架亨克尔当即起火坠落在机场内。

原来,空袭警报来临时,以中央航校教官和学员组成的航校暂编大队第34队,在教官周庭芳、谢荃和的率领下起飞5架霍克Ⅱ战机在机场上空巡防。

当2架He-111A0轰炸机回航时,因教官们经验比较丰富,认出了是我方的战机,而率领我机准备离去。

不料,此时一架霍克Ⅱ战机突然从队列中脱离,径直俯冲下去,一个长点射,将那架长机击落。

(广东空军涂装的He-111A0轰炸机)

这名闯祸的飞行员是原系广东航校七期乙班,后因“两广事变”而并入中央航校七期的飞行学员彭週。

其为广东陆丰人,时年22岁。

与他同为中央航校七期的同学徐华江曾回忆:“彭週返回基地落地后,还非常高兴自己打下了一架敌机,正在欢呼时,负责机场安全的航行股长立即抢上前去,猛力提起他的衣领并狠狠地掌掴下去,并破口大骂:你这自作聪明的混蛋,把自己的飞机打下来了。

”

(红圈者为彭週)

这次误击事件导致19队少校本级副队长周莲如不幸牺牲,同机殉职的还有19队中尉本级分队长张吉辉、射击士钟景城、唐级、机械士黄广利、余秋。

当时空军中的广东系和中央系矛盾很大,时有冲突。

这件事导致第19队飞行员们愤怒异常,他们并不认为这是航校尚未毕业的飞行学员所为,要求进行彻查。

所幸当日起飞的战机均因情况紧急,而没有提前试枪,证实其余战机均未有射击的迹象,从而化解了一场误会。

19队的飞行员们若非念在彭週同为广东出身的份上,极有可能将他当场格杀。

(留美期间的中国空军)

此后,彭週被军事法院以过失杀人的罪名判刑12年,两三年后调役出狱,被降至官校12期,此后赴美继续完成中高级飞行训练,毕业后分至空军第五大队任准尉见习官。

但由于误击事件导致他并不容于部队长官,遂心生不满,一次在从昆明赴重庆的途中,他叛逃南京。

此后他改名彭鹏,曾历任伪中央空军教导队飞行教官、教务主任、研究室主任、教导队队长等职,官至上校,在汪伪空军中权利仅次于后来起义投奔我党的汪伪空军扬州航空处少将主任白景丰。

(汪伪空军教导队)

彭週的驾驶技术高超,但他的汪伪空军同事们则回忆其投敌后成为了一位财迷,迷恋谈生意经和吃喝玩乐。

就目前所能掌握的资料来看,彭週投敌叛逃的时间和细节过程尚不明了,甚至连他投敌时是否存在驾机行为都无法确定。

仅能根据官校12期学员1943年8-10月从美国学成毕业归国的时间,结合彭週在伪空军任职近三年的情况,推断出其投敌的时间只会在1943年8月后,且几乎是刚归国即投敌。

(空军12期毕业生留美第二期,据传彭週便在其中)

抗战胜利后,彭週便被国民政府已汉奸罪逮捕。

时任空军第五大队副大队长的郑松亭曾回忆说:“彭週原本是服役于五大队,抗战胜利后的一天,彭週突然出现在他面前说向他报到,希望能恢复原职,二话不说马上就把他关起来。

那些叛徒在抗战胜利时都隐姓埋名逃的远远的,这小子居然自己送上门那不是找死,再也没见过如此蠢笨的人了。

”

(彭週等三人法庭受审现场照)

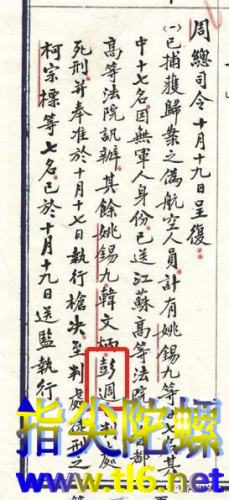

彭週随后被提起公诉,在最后的庭审中,他与姚锡九以及韩文炳,一同被判处死刑。

(姚锡九,原东北空军人员、国民政府军政部航空署署长、航委会参事,后叛变汪伪政权任航空署署长、参谋次长;韩文炳,原中央航校二期毕业生、曾任空军总指挥部作战科少校科长,后于1943年7月5日叛逃南京,曾任伪航空署空军署长、伪空军教导总队队长)

由于彭週的家属并不在南京,死刑判决后,他还曾希望空军总部能对其后事进行料理。

这三个民族败类最终于1946年10月17日上午被押赴南京雨花台执行枪决。

(周至柔呈复蒋介石,彭週等三人已处死刑)

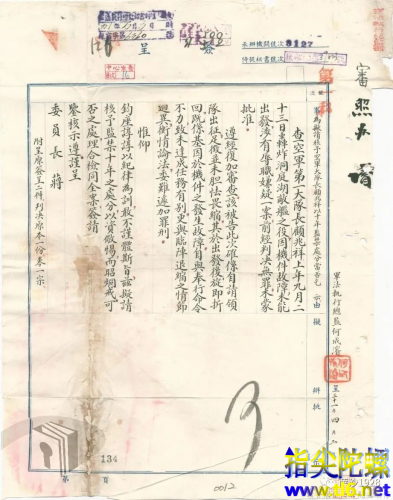

1941年9月29日,空军第一大队副大队长陈汉章奉命率6架俄制SB-Ⅲ快速轰炸机,从温江机场起飞轰炸长沙以北渡口至枫林巷一带日军。

在前往途中,经过涪陵后,该队第二中队中尉二级分队长张惕勤,挟持轰炸员汤厚涟、通讯员梁文华,驾驶202号机趁机叛变,飞往宜昌投敌。

这是目前所能确定最早驾驶战机投效日军的事件。

(叛逃汪伪之SB轰炸机)

同年10月6日,该机飞往南京。

张惕勤受到汪精卫的亲自接见,此后他担任了伪中央空军教导总队队长,汤厚涟和梁文华则担任了教导队教官一职。

但张惕勤担任伪中央空军教导队队长没有几日便被调走,此后行踪不明。

当时伪教导总队内盛传张惕勤是重庆与日本双料间谍,已被日军秘密逮捕处决。

但根据1945年4月21日,戴笠至毛人凤等人的函件中我们可以看到,张惕勤此时已秘密回到成都附近居住。

戴笠在函中写道:“查驾驶俄式轰炸机投奔南京伪组织之张惕勤,现已回至成都附近居住,无人究办。

希立即向徐鹤林同志密查航委会对此案如何处理,并密电成都行辕调查室速派干员查明该张惕勤之行动,并密予监视为要。

”

(戴笠至毛人凤等人函件)

但张惕勤警惕性极高,又惯于隐藏,此后一直未被抓获。

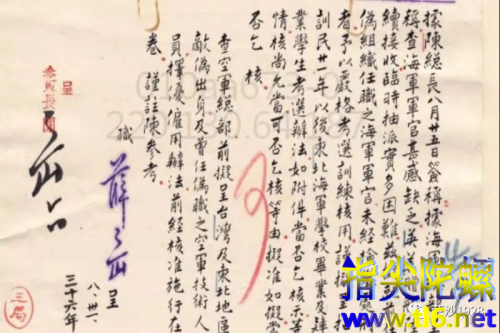

1946年10月15日,蒋介石向时任空军总司令的周至柔下达手令:“前抗战时有投伪之飞行人员应彻底追究缉捕务获为要,并详报其人在何处。

”10月19日,周至柔回复称,上文提及的彭週等三人已判死刑,周世仁于日本投降时驾机飞延安,已呈请查缉。

而对张惕勤一案则道:“其余张惕勤等七名下落未明,已分头蹑缉中。

”

(周至柔呈复蒋介石,张惕勤之缉捕情况)

1947年11月20日,国民政府核准通过了国防部参谋总长陈诚提交的关于通缉张惕勤,并单独宣告没收财产的呈文。

随后张惕勤在上海被缉捕,并于1948年2月5日在南京雨花台执行枪决。

被张惕勤驾机挟持投敌的轰炸员汤厚涟、通讯员梁文华两人则在抗战后期潜回重庆,并在经过审查后重返空军部队。

刘忠敏与衣复恩、汤厚涟同为中央航校四期同学,后三人因病请假过多,又同被降至五期学习,此后刘忠敏有因病降为六期,因此又与驾机投敌的张惕勤成为了同学。

然而,这几位同学此后的境遇,却大相径庭。

刘忠敏曾回忆道:“同班同学还有一位,也是因犯纪而受到国法制裁的,在此一并提及,那就是张惕勤,江苏人,他飞轰炸,这时驻防兰州。

一天例行飞行,同乘的还有领航员汤厚涟,就是在四期入伍时因请假过多而同时留级的,五期飞行淘汰,改学轰炸,和一位轰炸员兼射手。

起飞后,一直飞到湖北宜昌降落,宜昌早已为日军占领,便投降了敌人,归顺了汪精卫的伪政权。

”

“他个性孤僻,少与人来往,未婚,唯一嗜好,是听唱片,不知为何会出此不智之举。

抗战胜利后,凡是追随过伪政权的人,逮捕后均送军法,无一好下场,他在上海被捕,也经军法判处死刑。

”

(汪伪画报报道SB叛逃事件)

“同乘二人并非同谋,不久,经沦陷区逃回重庆,向航委会申述经过,表明是忠于政府的。

空军当局对他们虽没有什么处分,但以后升迁派职,都受很大的影响。

”

“汤厚涟来台曾任屏东佳冬空军靶场厂长,职位很低,未几年而退役。

曾一次在参校碰到他,却笑着对我说:我们三人,各有命运,你是比上不足,而比下有余。

三人是指衣复恩、他和我,这时衣是空军总部第二署少将署长,我是空军参谋学校研究室上校主任,而他还是一个上尉靶场场长。

感慨太深,而有此言,以后就再未闻有关他的消息了。

”

除了这些明面上叛逃投敌的空军人员外,还有一些特殊的“曲线投敌”人员。

(He-111A0被日海航95舰战追击示意图)

1937年8月25日,空军第八大队19队3架He-111A0和30队2架马丁—139WC轰炸机一起出击日军阵地。

由于He-111A0的保养维护不力,以及本身速度性能比不上马丁轰炸机,导致与担负护航任务的17队队长黄泮扬所率5架波音281战机,出现了配合上的时间差。

当He-111A0飞临目标上空时,马丁轰炸机早已在波音战机的护航下投弹返航了。

此时日军6架95舰战起飞进行拦截,我机队冒着敌舰高炮的猛烈攻击和敌机的轮番冲击,一边和敌机对攻,一边坚持完成投弹任务。

战斗中,1902号长机的射手云逄增腹部中弹,肠子流出,终因伤势过重,在返航途中壮烈牺牲。

另两架He-111A0各自击伤一架敌机,但终因寡不敌众,我机1905号右发动机和油箱均中弹,在常州附近迫降。

1903号机发动机中弹后迫降在上海虹桥机场,后被追击的敌机炸毁。

只剩第八大队大队长谢莽所乘的长机1902号拖着遍体鳞伤的机身,向海外水面超低空飞行,最终摆脱敌机追击,安然回航南京。

(中央空军涂装的He-111A0)

He-111A0的惨重损失,让蒋介石异常愤怒。

时任空军第三大队第8队见习官的高庆辰曾回忆:“(8月)26日下午天气闷热阴沉,宣布说委员长要来训话,所有飞行员都聚集在我们的棚厂进门口靠左这四分之一的地方,大约总有100多人。

我们吹三番号,马靴声。

大中队长们站前面第一排,依次下来,我们见习官站最后两三排。

前面大约有一个一尺高的台子,所以委员长到了正面,我们还可以看见他的头,满脸怒气。

”

他巡视了两三遍,突然用他的宁波话大声叫:“石友信!哪个叫石友信?”八大队副大队长石友信高举右手喊:“有!”委员长即刻说:“你飞马丁为什么不掩护亨克尔?我要枪毙你!”我们当小官的,当时一听,真有一点儿丈二和尚摸不着头脑。

亨克尔是重轰炸机,马丁也是重轰炸机!它也还要别人掩护呢!怎么叫它去掩护亨克尔呢?一定是有人报告的不清楚,才使他有这番话。

委员长就这样很凶的讲下去。

可能后来也想到自己太凶了,就又缓和下来说,大家打仗打得很不错,今天要给四大勇士颁勋章,有乐以琴等等。

最后又加上了一位夜间勇士吕基淳,说是昨夜在芜湖上空打掉一架日机等等。

训话约二十分钟他就走了。

大家热得一身臭汗。

解散后,我偷偷朝前看看,第一排的人也都走光了,只剩石友信一人还楞在那里,也没有人敢去碰他。

此后我再没有见过我们在杭州当学生时,当飞行科长的石友信了。

听说他后来回到他哥哥石友三处当陆军。

民国二十九年(1940)石友三叛国通敌,中央派兵去抓时,双双都被击毙了。

(汪伪空军教导队)

石友信的哥哥石友三时任第39集团军总司令,石友信脱离空军后就投靠了他,此后他作为哥哥的全权代表被派去拜会日本驻军司令佐佐木,成为了石友三密谋投降日军的爪牙,搞了一个“曲线投敌”。

但石友三的部下高树勋并不愿投降日本人,于是设了一个圈套,在1940年12月1日,将石友三、石友信等人秘密处决。

抗战时期的空军人员大多来自社会上层家庭,普遍均接受过良好的教育,大部分的人都是怀抱抗战救国的信念主动投考航校,不是那些因抓壮丁而被迫参军的人所能比拟的。

因此,空军中出现叛国投敌的行为也是几乎不可想象的。

蒋介石虽然是靠黄埔军校起家,但却始终将空军视为自己的私人军队、真正的嫡系部队,认为空军是所有部队中血统最为纯正的军种,对空军人员的忠诚要求也远高于其他军种。

抗战胜利后,国民政府曾拟制定的《台湾及东北地区敌伪出身及曾任伪职之空军技术人员择优雇佣办法》,也似乎因为蒋介石对空军血统的严格要求而未能实施。

(台湾及东北地区敌伪出身及曾任伪职之

空军技术人员择优雇佣办法)

因此,我们可以看到,根据抗战期间国民党制定的“以敌养伪,以为我用”的政策,那些叛逃投效汪伪政权的陆军军官,战后有不少仍被接纳任用;而大量毕业于上海汪伪政权海军官校的海军人员,也在战后大规模被桂永清启用,成为建设“新海军”的主力。

但在空军方面,凡是主动投敌叛国,或是被俘后加入汪伪政权而不谋求脱离者,抗战胜利后被逮捕的下场,基本上是死路一条。

即便有人在敌伪政权中有将功赎罪的行为,其战后也基本难逃一死。

(伪满洲国军航空队)

上文提及的彭週在叛逃后,随即发现日军已成昨日黄花,于是在抗战末期选择了与戴笠领导的军统局合作,专门负责监控渗透到汪伪空军中的共产党。

这也是为什么,彭週敢在抗战胜利后主动找到第五大队副大队长郑松亭报到,并要求恢复原职,也是为什么他在法庭上大喊其为千古奇冤的原因。

他以为自己有“反正”的行为,总不至于遭受极刑,但却未曾料到蒋介石一贯视航校学生为自己嫡系子弟,他以中央航校毕业生的身份叛国投敌,早已触及到了蒋介石的逆鳞。

与他一同被枪毙的姚锡九与韩文炳两人,也均因为其在中央空军中的任职经历,以及中央航校毕业生的身份,而成为了其非死不可的理由。

(叛逃汪伪的SB轰炸机,现场摆拍宣传照)

而作为空军一线作战飞行员的张惕勤,其驾机投敌的行为,显然更是罪加一等。

蒋介石闻讯后震怒,曾在1941年10月1日的日记中写道:“此为我空军成立以来,最大之奇耻污点。

”蒋对张惕勤驾机投敌一事极为在意,曾在公共场合多次提及此事,显示其余怒未消。

1942年,他在第四次空军干部会议中曾发言道:“最后还有一件最紧要的事情,必须提起大家注意的,就是前年我们空运队有一个曾声凯与去年轰炸队有一个张惕勤,这两个败类各驾了飞机去投降敌人;这两个败类一个在澳门一个在南京,虽皆已处了死刑,但这次会议中,大家都没有报告,如果我不提起,也许大家就忘记了!要知道:在我们三民主义与民族大义的教育之下,在我们同胞骨肉受敌人如此蹂躏残杀与我全国军民如此蒙耻受辱之际,还发生了如此叛国降敌之事,这真是我们全体空军军人从本委员长个人起,人人都要认为一生一世最大的耻辱!大家无比刻骨铭心,永记不忘!”

“尤其这次驾机降敌的为我们航校第六期毕业的学生,因此,我们直接负教育责任的教育长与大队长,特别要知道:这件事出来之后,我们负教育责任的主官,还有什么面目见人?实在是要无地自容!

古人说:士可杀不可辱,现在我们抗战还在中途,胜利已经在望,而空军军人,竟有这样不肖败类,驾机降敌,我们空军全体上下不能不引为最大的耻辱与罪恶,连到我们总理与一般革命先烈在天之灵都要为之不安,乃至于我全国军民与后世子孙,也要因此受永久的污辱!”

(汪伪空军装备之日制95教练机及99运输机)

“本来在过去一年之中,我们空军并没有做出怎么多的成绩,即令飞行射击与轰炸各科,稍获进步,但有了这件事情发生出来,格外功不能抵过,大家格外要感觉耻痛愧悔!

空运大队去年本来颇著成绩,如运款载人,都没有一次贻误,而且自从大队长换了之后,进步很大,但有了一个队员降敌,我们全队人员都蒙受了无可洗刷的耻辱!今后大家必须格外戒慎警惕,努力补过图功,而决不容再有此种败类存在于我们空军之中。

”

(汪精卫视察伪空军教导队)

我们当然知道,蒋介石所讲曾声凯与张惕勤“皆已处了死刑”,显然是为了安抚军心所为。

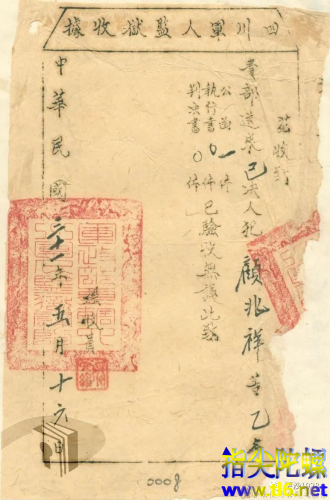

但他对“直接负教育责任的教育长与大队长”则是异常恼怒,正好张惕勤所属第一大队的大队长顾兆祥因作战不利而被人上告,于是便成为了那个需要承受蒋委员长怒火的替罪羊。

1941年9月23日,空军第一、二大队19架SB-Ⅲ轰炸机,在总领队第一大队大队长顾兆祥的率领下,前往洞庭湖轰炸日舰。

顾兆祥所驾战机因机械故障,未能完成任务,折返基地,他因辱职嫌疑被控。

在随后的调查中虽有同队下属、战友和第一路司令官刘牧羣的证词,证明其战机确实存在故障,但由于6天之后所发生的张惕勤驾机叛逃事件,让蒋介石大为光火,最终还是以苏联总顾问崔克夫的证词为准,将顾兆祥判处十年监禁。

不过顾兆祥并未在监狱中待多久,毕竟他还是天子门生,不久后便被保释出狱。

1944年9月,顾兆祥担任空军留美飞行队总领队一职,1945年10月,更是担任了国民党空军唯一一支重轰炸机大队第八大队的大队长,并在内战中获得青天白日勋章,显然圣眷亦故,此为后话。

相较于上述被国民政府逮捕处决的叛逃者,那些抗战胜利后,向我党我军起义投诚的原汪伪政权空军人员,则走上了一条与他们截然不同的道路。

上文提及的首先策划起义投诚的原国民党空军轰炸员何建生成为了东北民主联军航空学校训练处处长,驾机起义投诚的原国民党空军第五大队飞行员周致和,担任了东北民主联军航空学校教育长。

而一同起义的原汪伪空军航空训练处高级教官署少将主任白景丰(白起)担任了航校副校长,吉翔(吉士志)任飞行科长,于飞(黄哲夫)任航空理论教育科长,即便是原汪伪空军中普普通通的机械人员田杰和陈明通,也分别担任了机务大队长和副大队长等要职。

何建生、周致和等被俘后被迫投效汪伪空军的这批人员,为什么会最终走上起义投诚的道路,笔者个人认为主要有三个原因。

一是,他们普遍接触过并认可中国共产党的主张。

驾机起义投诚的周致和,在国民党空军任职期间,接触过苏联教官,因此了解到一些苏联的情况,并对共产主义产生了向往,也成为当时空军中最早受到进步思想影响的年轻军人。

1944年底,他就找到何建生和吉翔,商量起义到延安去,向中国共产党投诚。

(左一为周致和)

吉翔原名吉士志,曾与周致和是航校的同班同学,在学习中级飞行时与教官闹矛盾而被淘汰,因而愤然跑到汪伪空军中去了。

他曾被委任为汪伪政府安徽省灵壁县的保安队长,因被新四军俘虏过,对共产党的政策比较了解。

而另一位起义人员于飞,原名黄哲夫,曾是汪伪航空学校的一名飞行学员,在青少年时代上过“抗大”,感受过解放区的民主生活,因为“左倾”思想,被航校关了禁闭,随后航校又以“思想不良”为由开除了他。

而做出这一系列决定的,正是彭週。

他当时已与戴笠领导的军统局合作,专门监控渗透到汪伪空军中的共产党员。

随后于飞也找到了周致和等人,共同商量起义事宜。

此时周致和等人正因无法联系到我军部队而焦急万分,而于飞恰巧与新四军有过联系,因此,决定派遣于飞与秦传家(原国民党空军第八大队轰炸员)两人与新四军取得了联系,最终促成了起义的顺利成功。

因于飞的原因而最终导致起义顺利成功,这可能是彭週与戴笠万万也想不到的。

二是,他们大多遭受过国民党空军中央系的打压和迫害。

何建生曾在广东空军中任准尉轰炸员,在两广事变中,广东空军为了避免内战,起义投效南京国民政府,但未曾想到,归附不久便遭到了国民党空军中央系的排挤和打压。

原广东航校三期毕业生,同时也是第一位投效南京国民政府的原广西空军第三队队长(轰炸机队)郑梓湘在回忆录中曾写道:“中央航空委员会下了一道命令,要求全体广东飞行人员须进入杭州笕桥中央空军学校高级班受训六个月。

及至六个月训练期满,又来一个甄别试,分为甲、乙、丙等。

如属丙等,即被取消飞行资格。

结果,全体人员竟有过半数列入丙等,悉遭淘汰,调为地勤服务员。

事实上,这次列在丙等的,却是从前在广东时被认为技术最优秀的。

这样一来,当时各人心理上,自然非常的难过,因而自行辞职脱离空军而去的,实繁有徒。

直至第二年(1937年)七七事变,政府决心抗战,航空委员会继又发出通令,着以前广东空军人员被取消飞行资格的,不论在职与离职,一律准予恢复飞行资格,重新报到,进入机队,参加抗战…”

(右一为何健生,在南京大校场机场)

可以想象,在这种大背景下,何建生等人在航校受训期间,以及后来的从军作战中,处处遭到中央系的排挤和歧视,从而对国民党当局产生不满情绪的这种情况,也是可以理解的。

和何健生一起,从地面起义投诚的白景丰,曾与高志航一起留学法国,是原东北航空队的“八大金刚”之一。

九一八事变后,投效南京国民政府,在中央航校中担任中校飞行教官,也曾遭到中央系的排挤和打压,因此对蒋介石领导的政权极度不满。

三是,他们深刻地认识到重新回归国民党空军只有死路一条。

上文提及的何健生,当日在飞机发动机发生故障,情急之下,选择了飞机还在敌境时,自行跳伞。

假设其搭乘的轰炸机因故障坠毁,那他的选择不可谓不正确,但那架轰炸机最终却幸运的返回了基地,这就让何健生的跳伞行为有所争议。

(当日何健生随SB轰炸机出击越南)

为此,空军总指挥部在当日战斗之检讨中特别指出:“轰炸员何健生在发动机发生故障时擅自跳伞,以致被俘,已通令全军纠正。

”何应钦也在《八年抗战之经过》一书中也刻意记载了何健生跳伞一事。

作为被国民党当局记录在案的空军人员,无论何健生到底有怎样的难言之隐,他在重庆国民政府眼中都是数典忘祖的汉奸之辈。

(在SB轰炸机上的何健生)

而周致和驾机被日寇俘获事件,则在国民党空军当局中被拿来与张惕勤驾机投敌一事相提并论。

周致和驾机被日寇俘获的具体原因和过程多年来众说纷纭,目前其被俘的主要说法为,1944年6月24日,周致和在参加攻击洞庭湖日军舰艇时,因飞机受伤迷航,迫降岳阳,被日军俘虏。

但国民党当局却因抗战胜利后周致和驾机起义飞往延安一事,一直未予承认,而一口咬定其是主动驾机投降日寇。

根据押尾一彦和野原茂两人合著的《日本军掳获机秘录》一书记载,周致和是因为与美国飞行员“关系恶劣”才铤而走险,驾机叛变投效日军。

(被日军俘获的周致和座机)

最后一种说法则是,因周致和有“左倾亲共”行为,国民党当局企图将其逮捕。

而得到消息的周致和当即驾机叛逃部队,空军当局派遣以邢海帆为首的4架P-40战机进行拦截,却不料邢海帆本人就是一个“亲共份子”,周致和得以顺利脱逃,最终却因迷航油尽,降落在日军控制的白螺矶机场从而被俘。

(日陆航飞行第48战队2中队队长中村增吉中尉

与周致和被俘之P-40N战机合影)

相较以上诸多说法,笔者更认同最后一种,而这也能解释为什么作为中美混合团第五大队17中队飞行员的周致和,却是驾驶一架隶属第十一大队43中队的P-40N战机降落白螺矶机场。

但不管是因为哪个原因,周致和驾机被俘一事,让正在因豫湘桂战役节节败退而大为光火的蒋介石,在盟国面前丢掉了最后一丝遮羞布。

因此,周致和深知他是决不可能在抗战胜利后得到国民党当局的宽恕。

这批起义投诚的原汪伪空军人员很快便成为了东北民主联军航空学校的实际管理者。

由于他们大多精通日语,因此,除日常管理外,更是充当了日本教官与航校学员的沟通桥梁。

他们在航校中的影响力极大,开国空军少将夏伯勋曾回忆,航校当时的教职人员中,有6位起义投诚人员(5位汪伪空军人员、1位国民党空军人员)等搞了一个《八人意见书》,以我党八路军航空队员没有教学经验为由,提出航校由他们掌握,招生到文化素质较高的当地中学毕业生中去招。

夏伯勋等人将情况及时反映到了中央军委,引起了高度重视,最终中央决定改组了航校领导层。

虽然作为起义投诚的人员,他们的思想改造在当时还没有完全到位,但他们依然是新中国人民空军建设的开创者。

从红军时期,被俘后起义投诚的国民党飞行员龙文光,到抗战时期,遭到盛世才长期关押的我党在新疆航校的飞行学员,长久以来,人民军队一直未能真正拥有自己的航空人才队伍。

而这批起义投诚归来的原汪伪空军人员让我军第一次拥有了从航空管理人才,到飞行人员,再到航空机械修理人员的一整套完整的飞行班子。

如果说林弥一郎率领的日陆航第4练成大队是解放军空军建设的领航者,那么这些起义投诚的汪伪空军人员就是解放军空军建设的护航者。

本文所列举的这些人士,其实远非抗战期间被俘或叛逃的全部空军人员。

很多飞行员被击落于敌阵,此后再无音讯。

因此,不排除他们最终被日军俘获后杀害。

1937年8月25日,中央航校暂编大队第34队中尉本级分队长王志恺驾驶的2304号霍克Ⅱ驱逐机,被日机击中,“着火,跳伞,坠敌阵地殉难”。

1944年5月12日,第四大队23中队中尉三级飞行员黄震中驾驶P-40N战机,在洛阳附近攻击日军地面部队时,被敌炮火击伤,坠于敌占领区失踪。

同日,第四大队21中队少尉一级飞行员周滨嗣驾驶P-40N战机,也在洛阳附近攻击日军地面部队时,被敌炮火击伤,坠于敌占领区失踪。

1944年5月23日,第四大队22中队中尉一级分队长吉承涛,驾驶P-40N战机,在河南境内攻击日地面部队,俯冲后即未升起,失踪。

1944年6月2日,第三大队7中队中尉三级分队长张乐民,驾驶P-40N战机,在出击郑州日军火车站时,与敌机发生空战,于混战中失踪。

1944年6月9日,第三大队28中队少尉三级飞行员张永彰,驾驶P-40N战机,在攻击宜昌敌阵地时,被敌机击中,跳伞,坠于敌阵地宜昌附近,阵亡。

1944年7月23日,第五大队29中队中尉二级分队长冯佩瑾,驾机出击湖北岳阳白螺矶日军及船舶时,被日军高射炮火击落,失踪。

1944年8月3日,第一大队2中队中尉三级领航员陈芳锷,在随B-25轰炸机轰炸河南广武附近黄河铁桥时,被敌炮火集中,失踪。

同日,第一大队2中队少尉三级飞行员张建功、中士一级射击士张国庆和上士一级机械士王欣才,在随张建功驾驶的B-25轰炸机轰炸河南广武附近黄河铁桥时,被敌炮火集中,同时失踪。

1944年8月28日,第五大队17中队中尉三级飞行员徐士滚,随队驾机出击白螺矶日军时,在石首附近遭遇日驱逐机,混战中,徐士滚所驾战机与美方3架战机均失踪。

1944年8月30日,第四大队21中队少尉一级飞行员陈嘉斗,在驾驶P-40战机随队轰炸衡阳附近日军高级司令部时,与日陆航12架一式战机遭遇,激战中受伤,失踪。

1945年6月11日,第四大队23中队中尉一级分队长严仁典,驾驶2355号P-51战机随大队出击徐州日机场,在低空扫射时被敌地面炮火击中,跳伞阵亡。

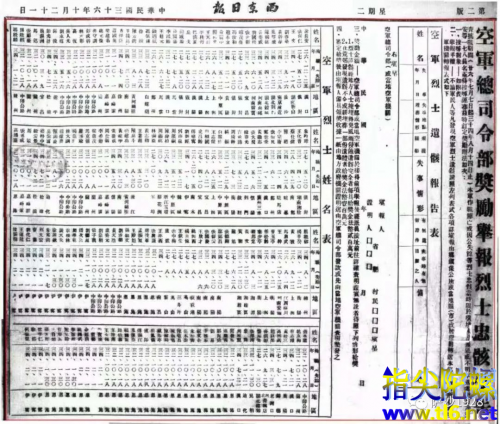

(1947年10月21日之《西京日报》)

鉴于整个全面抗战期间,失踪飞行员众多,1947年10月3日和21日,空军总司令部在《中央日报》和《西京日报》上连续刊登《空军总司令部奖励举报烈士忠骸公告》。

其所列人员除了本文提及的朱均球外,还有在武汉空战中阵亡的第四大队大队长李桂丹、巴清正,被我军高炮误击身亡的涂长安,因《巨流河》一书而被后人熟知的张大飞等180余人。

然而绝大多数失踪飞行员此后依然了无音讯,活不见人,死不见尸。

没有人知道,他们最终去了哪里。

(兰封空战中,与朱均球一同被击落失踪的丘戈)

很多时候我们不愿意看到历史的真相,只是因为真相悖离了我们的想象。

“中国无被俘之空军”,仅仅只是我们对抗战时期中国空军的一种美好愿望,而决非真实的历史。

最后感谢魏督、张青松、何国治、王紫薇、王选、邓依辉老师对本文完成所提供的无私帮助。

参考资料:

《空军忠烈录》(第一辑上册),台湾“空军总司令部情报署”

《空军抗日战史》(第一、二、五册),台湾“空军总司令部情报署”

《空军第三大队阵中日记(二十七年)》,台湾“国防部史政编译局”

《蘭封付近空中戦闘等に関する件》,日本亚洲历史资料中心

典藏号:“001-101500-00034-077”、“001-101500-00034-078”、“002-080200-00554-087”、“144-010101-0001-059”,台北国史馆

《对第四次空军干部会议讲评》,台湾《总统蒋公思想言论总集/卷十九/演讲/中华民国三十一年》

《空军抗战官兵殉国人员表》(1937-1940年),台北国史馆

《伪空军判处死刑》,赵九峰,《中国的空军》(1946年总第97期)

《广东航空学校专刊(民国二十三年)》,广东空军司令部航空学校编译室

《刺刀下的鹰爪——汪伪空军始末》,祁颢,《航空知识》2014年第3期

《战后国府空军对“敌伪”人员的运用》,许剑虹

《谁是解放军空军大元老?朝鲜半岛上空的汪“伪”飞行员》,许剑虹

《抗日中国空军误区之二——“中国无被俘之空军”》,王紫薇

《解放战争时期国民党军起义投诚(空军)》,中国人民解放军历史资料丛书编审委员会办公室

《客家雄鹰何健生》,沈阳先生

《天马蹄痕——我的战斗日记》,徐华江、翟永华

《民国广东空军沧桑史》,郑梓湘

《我的回忆》,衣复恩

《陈依凡将军口述回忆》,陈依凡、刘永尚

《物换星移八秩秋——刘忠敏自述》,刘忠敏

《空战非英雄》,高庆辰